Algéroisement......vôtre

Kouba.

(suite).

Dans un livre paru en 1838,

- M. Bonnafont,

Docteur en Médecine, Chirurgien Aide-Major dans le Corps des Officiers de Santé

de l’armée d’Afrique, nous donnait une idée de la situation sanitaire dans l’Algérois

en 1830 et pendant les trois années qui suivirent :

« Les environs d’Alger et quelques parties de la plaine depuis longtemps abandonnées à elles-mêmes,

sont devenues le siège d’eaux stagnantes, dont l’évaporation, à l’époque des chaleurs, causent

des ravages dans nos troupes, car l’air est chargé de miasmes fétides.

Depuis le début de 1831, des premières mesures ont été prises :

- les eaux stagnantes ont diminué,

- quelques marais ont été desséchés,

- les foyers de putréfaction ont commencé à disparaître.

Et puis voilà le résultat, le quartier de Mustafa, naguère si malsain, jouit aujourd’hui

d’une salubrité incontestable, il suffit de voir les Européens qui y habitent.

Malheureusement, il n’en ai pas de même au camp de Kouba,

- la mortalité s’étend avec des progrès effrayants sur ce camp,

dont l’administration a l’intention de faire un village, les marais de la plaine qui avoisinent

les tentes des colons sont responsables du grand nombre de décès.

- Dans un rapport officiel,

nous avons demandé aux autorités de déplacer ce camp et nous avons été suivis,

car le village de tentes fut projeté jusqu’à la colline du nord, nous préconisons également

la construction de baraques en planche et en pierres, qui offriraient à ces malheureux

un abri commode, vaste et salubre.

»

Note : le nouveau camp a été installé sur l’emplacement du village du vieux Kouba.

Vue générale prise de l'ouest du Grand séminaire de Kouba.

Le relevé des registres d’état-civil d’Alger pour l’année 1832,

- nous indique qu’il y eu 238 actes de décès pour cette année là,

35 des ces actes concernes des enfants, nés à Alger, ces décès concernent des Français,

surtout des Alsaciens et des Lorrains, des Allemands et des Suisses.

- La plus part des décès se sont essentiellement produit entre les mois de septembre et décembre 1832,

après l’installation des colons dans les deux camps de toiles de Kouba et Dély Ibrahim.

- Le Moniteur Algérien, dans son article parut le 25 Août 1832 confirme ce fait :

« Tous les hommes

qui se sont fait inscrire sur les contrôles ouverts à la Direction de la colonisation

doivent se présenter à partir du 27 courant à cette Direction pour être dirigés sur

les terrains de Kouba et Dély Ibrahim destinés à l’emplacement des villages. »

Comme le confirme, M. Bonnafont,- c’est Kouba qui subira le plus de décès,

car le camp de toiles de Dély Ibrahim sera équipé de baraques en planche et en pierres,

avant la fin de 1832, et contrairement au camp de Kouba, ce futur village distant de 10 Km d’Alger,

se situe sur un chemin de crête du Sahel, à une altitude de 250 mètres,

alors que le premier camp de toile de Kouba, se situait dans la vallée.

Vue d'emsemble des Côteaux et des villas en 1905.

La situation des deux camps est très précaire.- Elle avait mal commençé pour le village de tentes de Kouba.

Dès la fin du mois de novembre 1832, un violent orage avait détruit la plus grandes parties

des travaux de constructions réalisés par l’armée, et il fallut attendre le déplacement du camp sur

la colline du nord, pour qu’ enfin en 1833, ce village soit doté de baraques en planche et en pierres.

- On peut estimer qu’entre 1833 et 1840,

80% des émigrants de 1832, sont partis ou sont morts.

En 1835, les deux villages comptaient tellement d’orphelins que le Consistoire d’Alger,

créa à Dély-Ibrahim, un orphelinat protestant.

Chaque famille des deux villages, - reçut un lot de terre de 3 ou 4 hectares, sous condition qu'elle le mettrait en culture,

des instruments aratoires, des semences, des vivres et un peu d’argent.

- Le déclin est malheureusement rapide,

car la plus part de ces colons ne sont pas paysans et ne connaissent pas grand-chose de la terre.

Le village prendra réellement son essor qu’à partir de 1840,

par la venue d’Alsaciens et de Lorrains connaissants la terre en remplacement des colons de 1832,

ils réussiront pleinement là ou certains de leurs prédécesseurs avaient échoué.

Entrée dans le quartier de Kouba.

C’est aux camps de Kouba et de Dély-Ibrahim- que furent formés les premiers bataillons d’Afrique avec des soldats sortant des compagnies

de discipline auxquels on a donné le nom de Zéphirs.

- Une ordonnance royale du 3 juin 1832, prescrivit la formation de deux bataillons d'infanterie légère,

sous la domination de premier et second bataillons d'Afrique, le troisième bataillon sera formé en

vertu d'une ordonnance royale du 20 juin 1833.

- L'origine du nom Zéphirs, provient d’un célèbre ballet mythologique.

En 1832, la conduite plus qu’excentrique des soldats qui composaient ces deux bataillons,

fit donner,

par une plaisante réminiscence d’un célèbre ballet mythologique, au premier bataillon

le surnom de Flore et au second, celui de

Zephir, ce dernier nom deviendra celui des deux bataillons.

Le général Auguste Margueritte,- est né le 15 janvier 1823 en Lorraine, quoique né en France, Margueritte est réclamé par l’Algérie

comme un des siens, car il vint dans la colonie à l’âge de sept ans, fut élevé dans le camp, puis dans

le village de Kouba, où son éducation s’est faite au milieu des alertes, des coups de main et des coups

de feu, où il apprit l’arabe avant d’écrire le français.

- A 12 ans, il participe directement à l’arrestation d’une bande

de maraudeurs qui razziait le pays,

trois de ces forbans furent tués, dont un par le jeune Margueritte, plusieurs furent arrêtés et le butin

dont ils étaient chargés fut repris.

- En 1837, le poste avancé de Maison-Carrée fut attaqué par plusieurs centaines de cavaliers arabes.

- Au village de Kouba, on était dans l’anxiété.

Le jeune Margueritte, armé de son fusil, était allé aux nouvelles

Ayant récupérer un cheval abandonné, c’était le cheval d’un gendarme, il monte dessus,

arrive à bride abattue à Maison-Carrée, se lance dans la mêlée, et retrouve son père.

Le poste aurait succombé sans l’intervention d’un escadron de cavalerie qui fut envoyé à leur secours.

- Ce fait fut porté

à la connaissance du général Changarnier, qui se fit conduire le jeune Margueritte et l’embrassa.

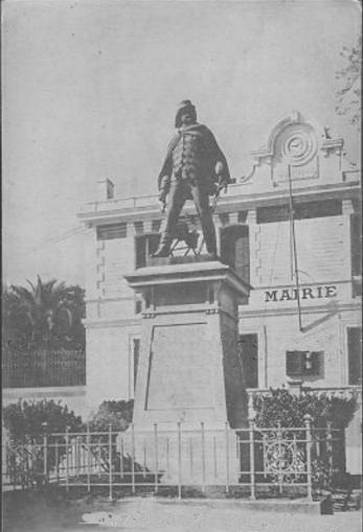

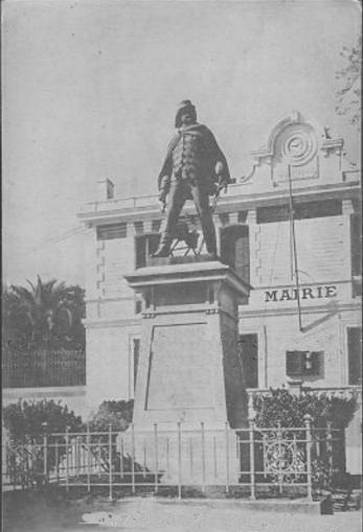

La statue du général Auguste Margueritte.

- A quinze ans,

Margueritte s’engage dans les gendarmes maures,

son jeune âge ne lui permettant pas d’entrer dans

un corps de troupes régulières.

Il fait feu à l’engagement du Haouch-ben-Guerraou,

puis à celui de

Méred, il est nommé brigadier

à dix-sept ans,

fait partie de l’expédition contre

Cherchell, se bat au retour à El-Affroun,

il y obtient sa première citation.

- La jeunesse de Margueritte

se passera entre les nombreux coups de main

contre les troupes d’ Abd el kader et

les nombreuses citations reçues.

- Le 1er novembre 1840,

il passe sous-lieutenant, il n’a pas encore dix-huit ans.

On lui donne le commandement

de la ligne de l’Harrach et de Maison-Carrée.

- L’ordonnasse du 21 décembre 1841,

qui organise des corps de troupes indigènes en Algérie, est à l’origine de la dissolution des gendarmes Maures.

- Heureusement, sa réputation est faite.

Un mois après, il rentre comme brigadier aux spahis, puis maréchal des logis, il est chargé

des affaires arabes à Miliana dont le lieutenant-colonel Saint-Arnaud a le commandement.

- Le 6 août 1843, il reçoit la croix de la Légion d’honneur à 20 ans.

- Grade après grade,

il est nommé général de brigade en 1867 et il prit le commandement de la subdivision d’Alger.

- La guerre franco-allemande éclata, Auguste Margueritte partit pour la France,

il est nommé général de division juste avant la bataille de Sedan, dans laquelle il devait trouver la mort.

- Une statue d’Auguste Marguerite a été solennellement inaugurée à Kouba,

le 17 avril 1887 par M. Verlaguet, maire du village, en présence :

- du général Delebecque, gouverneur général,

- de M. Ben-Siam, conseiller général d’Alger,

- M. Granet, Ministre des postes et télégraphes.

Voici un extrait d’un des discours :

« Il est tombé à 47 ans, avant d’avoir accompli sa destinée !

Ne plaignons pourtant pas son sort, mais répétons comme un orateur romain :

Ceux qui donnent leur vie à la patrie ne meurent pas,

pour eux, ce n’est pas la nuit de la tombe qui commence,

c’est le jour sans fin de l’immortalité. »

- Le nom de Margueritte

a été donné au village du Zaccar, créé en 1884, à 5 kilomètres de Miliana.

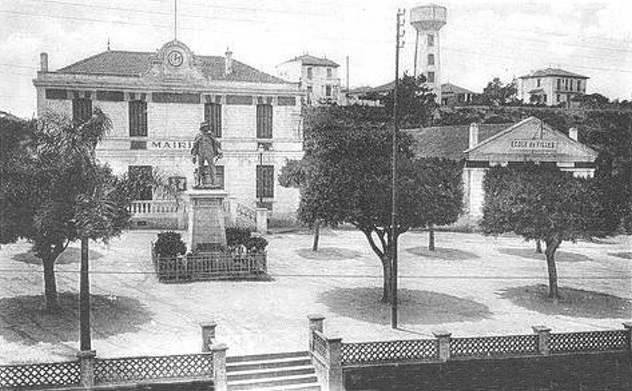

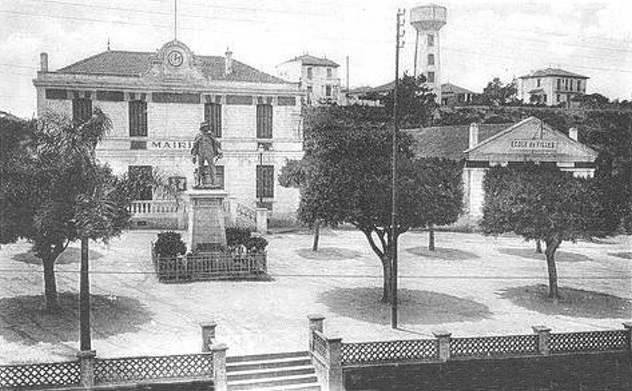

La Mairie, l'école des filles, la statue de Auguste Margueritte en 1902.,

La visite de Kouba se poursuit ......

sur la page suivante ...

Retour Algéroisement ... Vôtre