- Le 28 octobre 2004, M. Pierre Péan, journaliste d'investigations publiait : Main basse sur Alger.

- La couverture du livre, dans un petit résumé, nous donnez les informations suivantes :

- Un fait historique méconnu.

- En 1830, le trône de Charles X tremble sur ses bases.

- Louis de Bourmont, futur Maréchal de France,

et quelques-uns de ses amis, suggèrent au Roi de les laisser tenter une expédition contre ce nid de pirates qu'est Alger,

histoire de remporter facilement, une victoire militaire qui permettrait de redorer à peu de frais le blason de la monarchie.

- Le fameux coup d'éventail,

donné par le Dey (gouverneur au nom des occupants turcs) au Consul de France est un prétexte tout trouvé.

- La ville d'Alger est prise presque sans combat.

- S'en suivent trois jours de pillage systématique des immenses trésors de la Casbah.

- Qui s'en est mis plein les poches ?

- Où et comment ce trésor a-t-il disparu ?

- Et à quoi tout cet argent a-t-il servi ?

- En 1830, le trône de Charles X tremble sur ses bases.

- Un fait historique méconnu.

- Dans les commentaires des sites de ventes du livre, on retrouvait ces informations :

Le lecteur terminera ce livre sans trop savoir quel était le montant réel de ce fameux trésor,

150 millions de francs, 200 millions, 300 millions ou 500 millions ?

L'estimation la plus haute plafonnerait à l'équivalent d'un milliard d'euros d'aujourd'hui.

- La couverture du livre, dans un petit résumé, nous donnez les informations suivantes :

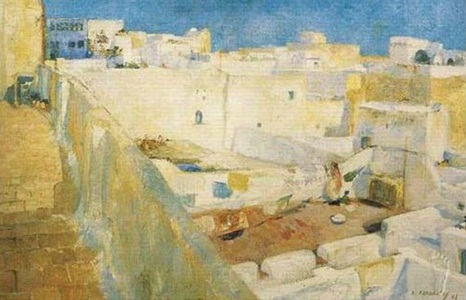

La baie d'Alger.

- Divers articles ont été publiés par les journaux, celui paru dans l’Express, reflète l’ensemble de ces articles :

- Après une longue enquête, Pierre Péan a retrouvé les traces de l'or découvert dans les palais de la Casbah,

où étaient entassés des richesses évaluées en francs de 1830 à au moins 250 millions, soit quelques dix milliards de francs,

de 2001, selon une estimation minimale de Pierre-François Pinaud, historien spécialisé dans l'histoire des finances

du XIXème siècle, cité par l'auteur.

- Selon Pierre Péan, loin d'être une affaire d'honneur français outragé, le résultat direct d'un coup d'éventail à un représentant

de la France, l'expédition militaire contre la Régence d''Alger, fut donc un hol-dup financier jamais admis.

« Officiellement,

ce fameux trésor a payé un peu plus que les frais de la conquête, soit environ 48 millions de francs en or et argent,

alors que le Trésor de la Régence s'élevait à au moins 250 millions de francs, (de 1830), soit un détournement

d'au minimum 200 millions. », écrit Pierre Péan.

« Cette manne fabuleuse n'a pas atterri dans les seules caisses de l'Etat français,

le roi Louis-Philippe 1er, la duchesse de Berry, des oligarques militaires, des banquiers et des industriels comme

les Seillière et les Schneider, ont profité de ces richesses », indique l'enquête.

« Le développement de la sidérurgie française doit ainsi beaucoup à cet or spolié », souligne encore l'auteur.

- La thèse de la spoliation de l'or d'Alger, n'est pas tout à fait nouvelle.

- Avant que Pierre Péan ne s'en empare, au hasard d'une recherche sur la conquête de l'Algérie,

destinée à alimenter une biographie du duc de Bourmont, premier maréchal de la colonisation, un historien, Marcel Emerit,

professeur à la Faculté des Lettres d'Alger, avait consacré en 1954, une étude à ce sujet.

- Il avait notamment découvert un rapport de la police française de 1852, qui, à partir des découvertes de la commission

d'enquête gouvernementale sur l'or de la Régence, affirmait que, « des sommes très importantes avaient été détournées,

et qu'une grande partie de ces spoliations avaient abouti dans les caisses privées de Louis-Philippe », rapporte Pierre Péan.

- « Au terme de son étude, le professeur Emerit estimait que ce Trésor avait été la motivation centrale de la prise d'Alger,

remettant ainsi en cause l'histoire communément admise sur l'origine de cette expédition, à savoir la vengeance de l'insulte

à la France, commise par le Dey d'Alger et la volonté de mettre fin à la piraterie des raïs», souligne Pierre Pean .

-

En reprenant lui-même cette thèse, Pierre Péan s'est appuyé sur une bibliographie abondante,

et surtout sur des pièces historiques consultées aux Archives départementales des Alpes-Maritimes à Nice.

L'ensemble des rapports, correspondances, études, actes administratifs, compte-rendu et procès-verbaux consultés,

sont cités à la fin de chaque chapitre de ce livre de 271 pages, qui est édité opportunément.

L'Express. - Avant que Pierre Péan ne s'en empare, au hasard d'une recherche sur la conquête de l'Algérie,

- Après une longue enquête, Pierre Péan a retrouvé les traces de l'or découvert dans les palais de la Casbah,

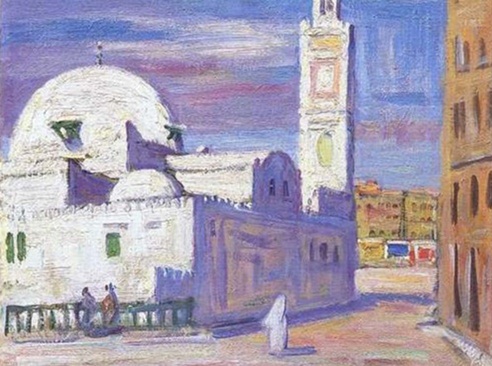

La grande mosquée Maurice Bouviolle.

- A la lecture de cet article,

on est en droit de penser que M. Pierre Péan, a découvert un trésor d'informations, inconnu de tous ceux,

souvent présents, lors de cette prise d'Alger, et, ils étaient très nombreux, qui ont écrit, en 1830, 1831,

1832, 1833, 1834, et après, un livre sur cette expédition d'Afrique.

- Il n'y a rien de nouveau,

depuis 1830, mis à part le montant du trésor, qui se multiplie au fils des ans, surtout sur les sites Algériens.

- Dans ce livre, et cet article,

nous avons presque tous les noms cités pendant des années, mais, il en manque quelques-uns, qui sont indispensables

pour comprendre, l'escalade de cette affaire, qui a commencé bien avant la première estimation par la commission,

nommée par le Maréchal de Bourmont, le 5 juillet 1830.

- Ce jour-là, le trésor a été estimé,

lors de la premier visite, en moins de dix minutes, dans la pénombre, à 80 millions, personne ne pouvait, d'un simple regard,

donner un chiffre exact, à ce trésor, compte tenu, de la diversité des métaux, et des pièces qui le composé.

- Dans les pages qui vont suivent,

nous présenterons des textes pour donner au lecteur, des informations pour avoir sa propre idée sur ce trésor, et surtout,

nous remettrons dans leurs contextes, les citations ou articles utilisés par certains narrateurs.

- Nous présenterons une chronologie des événements, qui commencera en 1820, pour se terminée en 1852.