La Chute de la IV° République :

Le Gouvernement Pflimlin.

A peine constitué, le nouveau gouvernement s' efforca de faire le point.

Un télégramme de Massu, demandant, il est vrai, un recours à de Gaulle, et un rapport de Salan semblaient plutôt rassurants.

L' Armée n'avait pas basculé dans l' illégalité.

« Les premieres mesures du Gouvernement soulignait Salan

auront une importance capital.

La population d' Alger toute entiere a eu .....le sentimens qu'elle défendait la cause de l'Algérie,

partie intégrante de la France. »

En réponse à cet appel, Pflimlin, en liaison avec le président de la République, voulut se montrer ferme et rassurant.

Dans un message adressé à Alger par radio,

le président du Conseil faisait allusion à une « paix victorieuse », tandis que le chef de

l'Etat intimait l'ordre à l'armée de rester dans le devoir.

Plusieurs généraux furent mutés dans des garnisons secondaires de

métropole.

Jacques Soustelle se trouva placé en résidence surveillée à son propre

domicile

« à la suite des menaces de mort

du F. L. N. ».

Le gouvernement interrompait enfin toutes les communications entre la

métropole et l'Afrique du Nord et laissait planer la menace d'un blocus.

Il procédait encore à la dissolution d'organisations d'extrême droite.

En réalité, Paris et Alger se livraient à un duel moucheté, dans une atmosphère de plus en plus confuse. De l'autre côté de la Méditerranée, le mouvement du 13 mai faisait tache d'huile.

Des comités de salut public apparaissaient dans toutes les grandes villes d'Algérie.

Pour légaliser un mouvement au seuil de l'illégalité, Pflimlin donna au général Salan les pleins pouvoirs civils et militaires.

Le retour de De Gaulle.

Le soir meme, vers 17 heures, cette phrase trouvait un écho.

L' « ermite de Colombey » donnait à la presse une déclaration laconique qui bouleversait toutes les données de la situation.

« La dégradation de l'État entraîne infailliblement ............

............ qu'il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. »

Après cette brève intervention, deux sentiments dominaient. Soulagement pour l'armée, libérée en quelque sorte de l'hypothèque de l'illégalité. Inquiétude des

milieux politiques, dont certains voyaient se profiler la menace d'un 18-Brumaire ou

d'un 2-Décembre.

Trois pouvoirs se trouvaient ainsi en compétition. Le pouvoir légal à Paris, mais privé de moyens; le pouvoir militaire à Alger, arrêté au seuil du Rubicon; le formidable pouvoir moral du général à Colombey-les-Deux-Églises.

Au cours des journées suivantes, les données du problème ne firent que s'accuser.

Pflimlin n'entendait pas renoncer, en dépit de signes annonciateurs de la décomposition de son autorité, comme « l'évasion » rocambolesque de Jacques Soustelle, qui réussissait à gagner l'Algérie, ou la démission du chef d'état-major, le générai Ely, à la suite d'un refus de rendre visite à de Gaulle.

Privé de son bras séculier, l'armée, le gouvernement n'en obtenait pas moins d'une Assemblée, enfin consciente de la gravité de la situation, :

le vote pour trois mois d'une loi instituant l'« état d'urgence ».

Au cours du débat, le président du Conseil avait fait entendre de

mâles accents, tout en protestant de sa bonne foi :

Le gouvernement a le devoir de faire face. Il est clair que l'émotion qui s'est emparée des Français d'Algérie

découle d'une campagne de calomnies au sujet de laquelle je tiens à élever une

protestation solennelle. »

Au moment où un cabinet de la IVe République disposait d'un arsenal législatif

d'une ampleur inédite, l'armée entendait affirmer son rôle de groupe de pression.

Des officiers mettaient au point le plan « Résurrection »

, une opération aéroportée dirigée contre la capitale. Par l'intermédiaire de ses partisans d'Alger, de Gaulle n'ignorait pas l'existence d'une manœuvre destinée à le présenter devant le pays, le moment venu, comme l'ultime recours face à une guerre civile menaçante.

De son côté, le général avançait, lui aussi, ses pions avec une aisance raffinée.

Le 19 mai, dans un Paris mis en état de siège, par les soins du ministre de

l'Intérieur Jules Moch, il donnait au palais d'Orsay une conférence de presse où il se

voulut olympien, rassurant, parfois même amusant.

Après avoir dénoncé une fois de plus l'impuissance du « système des partis », il pouvait affirmer qu'à son âge, 67 ans, il n'était plus question de « commencer une carrière de dictateur », tout en précisant qu'en cas de crise les événements pouvaient conduire à des procédures « d'une flexibilité considérable ».

Puis le général regagnait son village, tout en se tenant « à la disposition du pays ".

Désormais, tout allait se jouer en l'espace d'une semaine.

En Algérie, les manifestations se multipliaient,

associées à des démonstrations d'amitié franco-musulmane.

L'armée s'installait dans son rôle de demi-rébellion.

L'autorité du gouvernement était de plus en plus vacillante.

Sans véritable soutien populaire, privé de tout appui militaire, Pflimlin avait, en dépit d'une délégation de pouvoir, perdu toute autorité sur l'Algérie.

Huit jours après son intronisation, le ministre de l'Algérie, André Mutter, n'avait pas encore franchi la Méditerranée. Pour toute une partie de la classe

politique, il n'y avait désormais plus qu'une issue : le retour de De Gaulle dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale allant des socialistes aux indépendants. Antoine Pinay s'y employait.

Le 22 mai, il se rendait à Colombey-les-Deux-Eglises et en revenait conquis.

Le général s'était affirmé prêt à répondre à un appel du président, affirmant qu'il n'avait jamais été l'homme d'un coup d'État. Il ne se montrait intransigeant que sur deux points : refus de se plier aux « rites » et d'intervenir entre Paris et Alger.

Un dernier élément, absolument inattendu, allait accélérer le processus de la liberté, de la République qu'ils méprisent, que vous ne menacez pas, mais que vos nouveaux supporters mettent en cause ».

Après deux semaines de tension, de Gaulle se trouvait en position d'arbitre. Il apparaissait comme l'unique recours non seulement pour régler le problème algérien, mais pour conjurer un pronunciamiento imminent.

Pour clore le tout, dans la soirée du 26 mai, le président du Conseil venait à son tour à résipiscence. Une entrevue intervenait entre les deux hommes, à la nuit tombée, dans le pavillon du conservateur du château de La Celie-Saint-loud. « Dialogue de sourds », devait dire Pflimlin. De fait, le chef du gouvernement n'acceptait de s'effacer que si de Gaulle désavouait la rébellion de Corse, c'est-à-dire l'armée. Le général s'y refusa. Il voulait bien adresser une mise en garde, mais à condition d'annoncer en même temps son retour au pouvoir.

Il fut finalement

admis qu'une déclaration préciserait qu'un accord n'était pas encore intervenu.

La déclaration du 27 mai.

Or, à la stupeur et à la colère de Pflimlin, la déclaration eut lieu, le lendemain 27 mai, à midi, mais sous une forme totalement inatten1due.

« J'ai entamé hier, affirmait de Gaulle, le processus régulier nécessaire ........... »

Le président du Conseil avait été joué.

Mais ce fut un immense soulagement dans les milieux politiques. La menace du putsch

était conjurée. L'agonie du régime commencait. Le 28, au matin, convaincu de son impuissance, Pflimlin remettait sa démission à René Coty, qui l'acceptait « provisoirement ». Dans l'après-midi, les formations de gauche, de la Nation à la République, tentaient d'organiser une manifestation de protestation. Le défilé fut lugubre. On crut

assister aux funérailles de la IVe République.

Décidé à brusquer les événements, le président de la République jetait alors

toute son autorité dans la bataille. Il invitait les présidents des deux Chambres

à rencontrer le soir même de Gaulle. L'entrevue ne fut pas concluante. Elle buta sur la procédure d'investiture et les pleins pouvoirs. Mais René Coty tenait une dernière carte en réserve. Le 29 mai, à 15 heures, devant le Sénat et l'Assemblée, les deux présidents, Le Troquer et Monnerville, lisaient une déclaration du chef de l'État :

« Dans le péril de la patrie et de la République, je me suis tourné vers le plus illustre des Français... Je demande au général de Gaulle de bien vouloir conférer avec le chef de l'État et d'examiner avec lui ce qui, dans le cadre de la légalité républicaine, est immédiatement nécessaire à un gouvernement de salut national et ce qui pourra, à échéance plus ou moins proche, être fait ensuite pour une réforme de nos institutions...» .

Le soir même, à 19 h 30, le général franchissait le seuil de l'Élysée pour être

pressenti dans les règles.

Le dimanche 1 er juin, de Gaulle se présentait devant

l'Assemblée. Il lisait une courte déclaration, évoquant les risques de guerre civile, demandant les pleins pouvoirs pour six mois et promettant de soumettre aux Français par référendum une nouvelle constitution.

Il se retirait ensuite, mais l'investiture

lui était acquise par 329 voix contre 224.

La IVe République était bien morte.

Si elle disparaissait, ce n'était pas faute de

compétences.

Rarement un régime avait bénéficié d'une telle cohorte d'hommes intelligents, brillants, cultivés.

Ceux-ci avaient accompli une œuvre considérable :

effacer les divisions nées de la guerre et de l'Occupation,

redresser l'économie, amorcer l'unité européenne.

En revanche, ils avaient buté sur le problème de l' Algerie et ils n'avaient pas su observer la discipline indispensable à un régime démocratique dont le bon fonctionnement exige la stabilité.

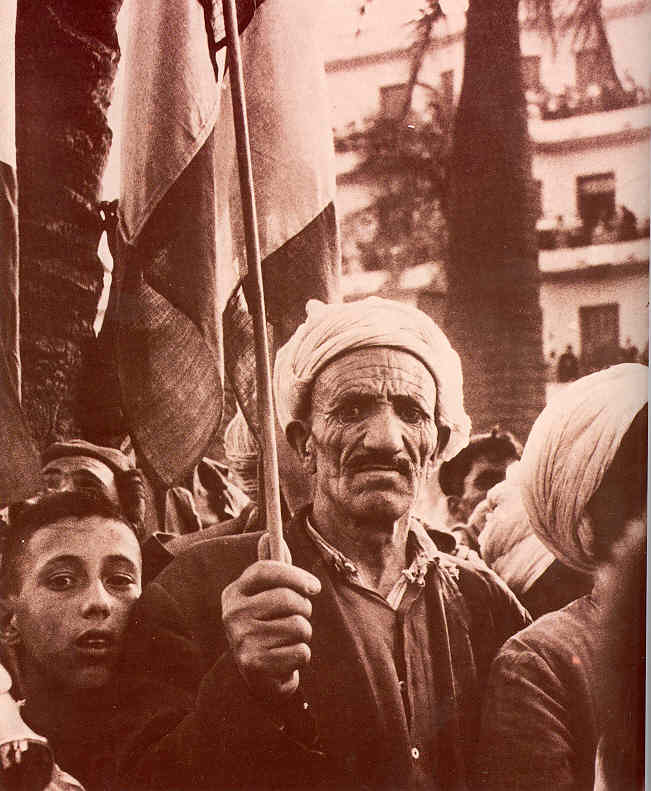

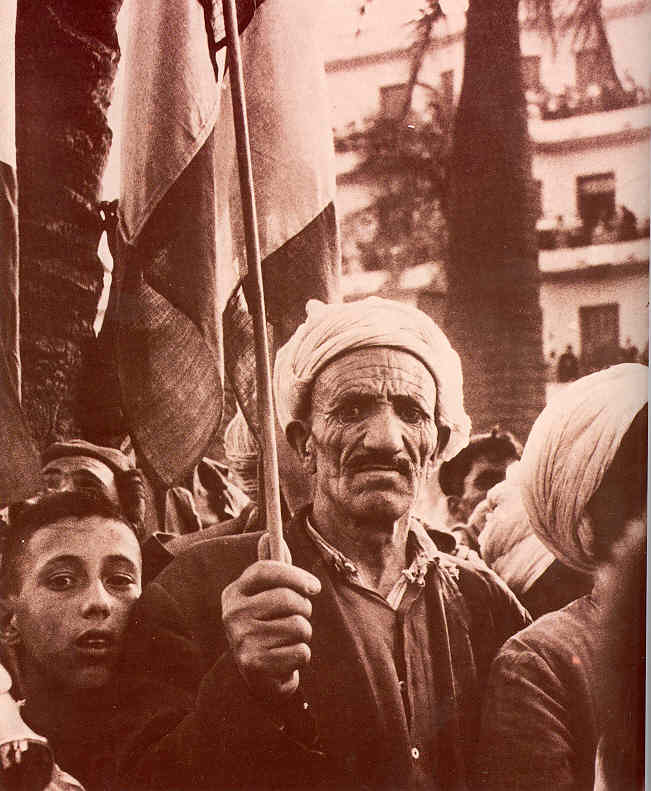

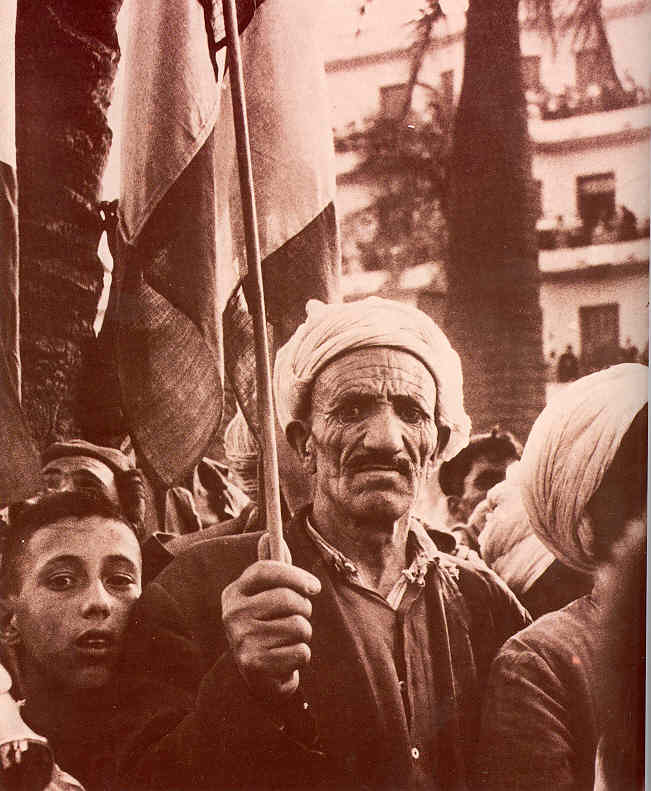

Sous les plis du drapeau tricolore

Parcourant les rues d' Alger en brandissant le drapeau Nationale

les Musulmans manisfestaient ouvertement leur attachement à

l' Algerie Francaise au lendemain du 13 Mai 1958.

Retour sommaire mai 1958