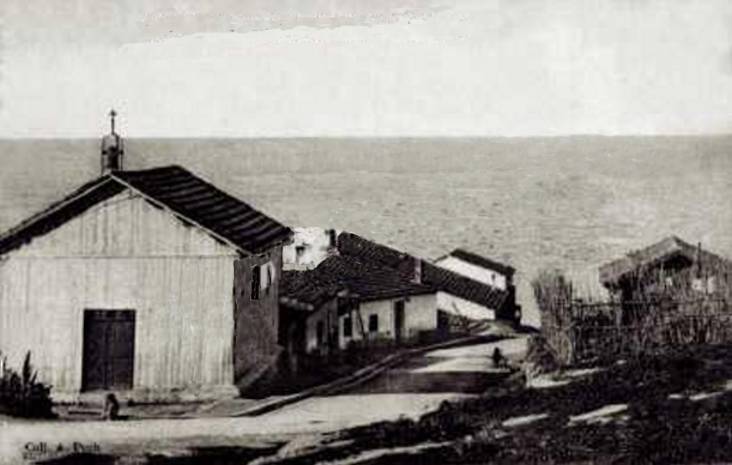

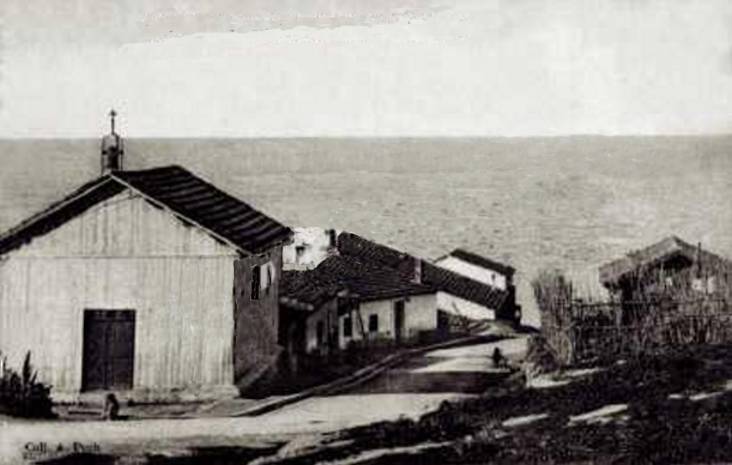

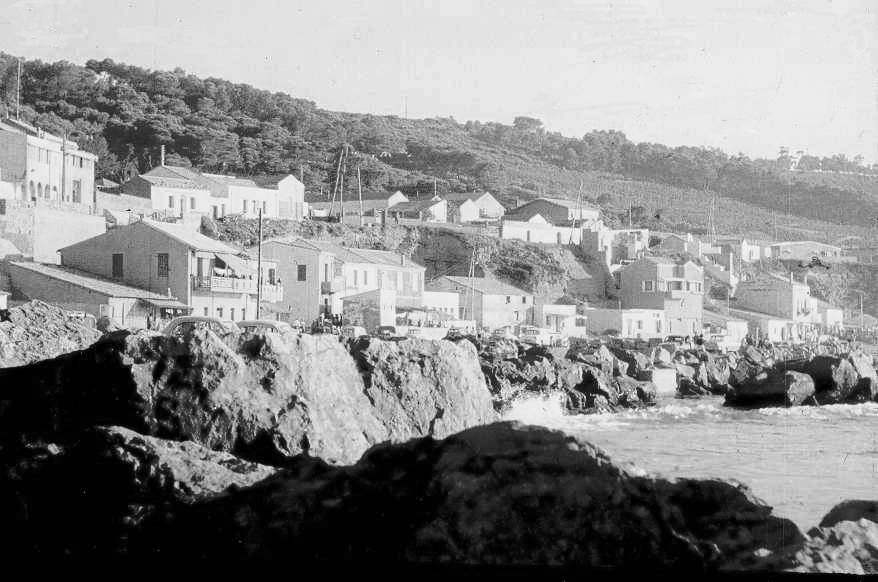

Le village de Bou-Haroun.

Retour sommaire Bou-Haroun

La côte algérienne

- est presque rectiligne, si ce n'est quelques petites criques entourées de

falaises abruptes dont

le fond est constitué de plages de sable.

- L'anse de Bou-Haroun ne fait pas exception,

- ouverte vers le nord, le mouillage en eau profonde y étant exclu,

- sa plage contraint depuis toujours les pêcheurs à « pousser » chaque matin

leurs bateaux avant de prendre la mer.

- Le soir, ils les « tirent » à terre pour les mettre hors d'atteinte des grosses vagues déferlantes.

- Pratiquée depuis l'Antiquité,

- la pêche du corail, très florissante amenait sur les côtes d'Algérie des pêcheurs siciliens et napolitains.

- A la fin du siècle dernier,

Antoine Pilato était à

Bou-Haroun, le dernier à pratiquer la pêche du corail blanc,

moins apprécié que le corail rosé ou rouge péché au large de la Calle et de Collo.

Du temps des Turcs,

- des pêcheurs espagnols, napolitains et siciliens pratiquaient déjà une pêche au poisson bleu.

C'était une pêche saisonnière.

- Ces communautés étaient alors tolérées, mais non protégées.

Arrivant sur la côte en été à bord de

tartanes chargées de sel de Trapani pour la conservation du poisson,

elles repartaient avant le retour de l'hiver.

En 1830, il n'y avait sur ce site dénommé « Haouch ez Zaouia »

- que des palmiers nains et des fourrés de câpriers.

Les lieux étaient inhabités. Bou-Haroun n'existait pas.

- La présence de nombreuses koubas maraboutiques dont celle du vénéré « Bou Haroun »

située dans un ravin est probablement à l'origine du nom du village.

- D'abord simple hameau de Tefeschoun,

le village est situé entre ce ravin et celui de

Sidi-Hassine,

plus-connu sous le nom de « Ravin des voleurs ».

- A cette époque, l'Algérie se trouvait au confluent de plusieurs courants migratoires.

Dès le 6 juin 1831,

- Ferrer Jéronomo, originaire de Calpé

arrive à Bou Haroun.

- Les hommes viennent seuls.

- Ils s'abritent à côté de leur bateau,

dans de pauvres cabanes de roseaux

ou de planches ou parfois dans des grottes.

- La sécurité s'améliorant

les femmes ne tardent pas à les rejoindre, contribuant à l'amélioration de leur confort ménager.

- De nombreuses familles originaires :

- d'Espagne continentale et des îles Baléares, notamment de l'île de Minorque éprouvée par une sévère crise économique, arrivent sur la côte.

- Bien connu des Italiens du royaume des Deux-Siciles, le littoral voit arriver des émigrants originaires de la région de Naples et des îles de Procida et d'Ischia dont l'économie était complètement ruinée par le séisme de 1883.

- Un membre de la famille Rotolo aurait été le premier à tirer son bateau sur la plage de Bou-Haroun.

Il y sera suivi par beaucoup d'autres.

- Installés sommairement dans de petites maisons édifiées sur le domaine maritime,

peu mobiles, ayant de nombreux enfants et de vieux parents, ces hommes habitués aux caprices de la Méditerranée, à ses redoutables grains accompagnés de grosses pluies orageuses, résistent aux difficiles conditions de vie et de travail sur leurs palangriers.

- En 1903, la pénurie de sardines sur les côtes bretonnes incite les deux frères

Thimothée et Jean-Guillaume Ampart à se fixer à Bou Haroun après avoir apprécié les qualités des marins-pêcheurs d'origine espagnole et italienne.

Connaissant bien leur métier de conserveur et maîtrisant parfaitement les techniques de préparation et d'emboîtage, ils ouvrent en 1909 leur première usine.

Bou Haroun La rue du Port L'Eglise

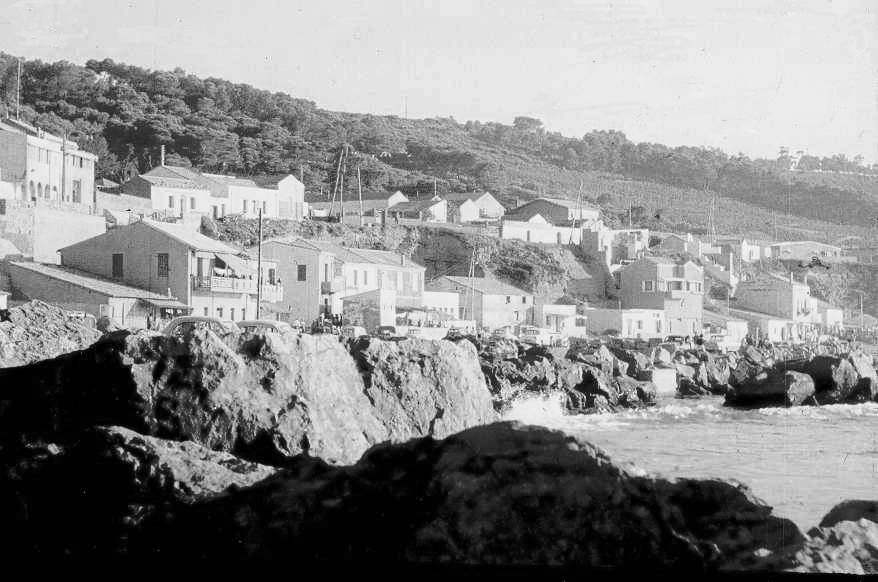

Deux hameaux : un seul cœur

Les habitations construites au début du XXe siècle

- sur la falaise et sur la propriété de M. Guillaume Prats sont plus connues sous le nom de

village Prats ou de la Fermette, judicieusement qualifiée par M. Maurice Pons de noyau historique de Bou-Haroun.

- Un peu plus bas sur la plage, le hameau maritime abritait des pêcheurs originaires d'Espagne et d'Italie dont la plupart ont opté pour la nationalité française.

- En 1904, soixante dix-huit familles sont encore indûment installées de façon précaire sur la plage. Beaucoup sont pauvres, mais cette pauvreté n'engendre pas la misère.

- Les hommes travaillent avec acharnement et en dépit de rudes conditions d'existence,

Ils tiennent là où d'autres abandonnent.

- Ils sont alimentés par un puit , dont l'eau est saumâtre dès que les vagues déferlent sur la plage.

Le débit des deux sources coulant sur la propriété de M.

Prats étant très abondant, Il autorise la construction d’ une conduite installée sur sa propriété pour alimenter le village.

M. Prats s'engage par écrit à autoriser sans indemnité la pose ainsi que tous les travaux qui seront entrepris ultérieurement pour l'entretien de cette conduite.

- Enfin, ils n'ont toujours pas de port.

Ils doivent dès trois ou quatre heures du matin pousser leurs palangriers à la mer et le soir

les tirer à terre en rentrant dans l'eau glacée jusqu'à la poitrine.

- Pour le Préfet d'Alger,

Ces hommes sont à l'origine d'une ressource et d'une industrie de conserveurs salaisonniers.

C'est donc au plus vite qu'il faut les fixer en leur faisant engager leurs capitaux dans la colonie.

En conséquence.

- Trente-huit familles de pêcheurs ayant pris la nationalité française sont installées sur douze hectares expropriés sur les bonnes terres agricoles de M. Chabert-Moreau.

- Des lots à bâtir sont vendus aux pêcheurs, avec étalement du paiement sur dix ans moyennant un intérêt de 5%. Vers 1905 et après plus de trente années d'attente, les pêcheurs Bou-Harounais peuvent enfin acheter un terrain sur la falaise pour y construire leur petite maison.

Bou Haroun Les Maisons au bord de l'eau

L'ouverture sur les petits métiers de la pêche

En raison de la précarité du mouillage et en l'absence de port.

- Les pêcheurs de Bou-Haroun, n'utilisent que des enbarcations de faible tirant d'eau.

Les « bateaux boeufs », les « pareilles » à voile qui traînaient le filet sont remplacés par des chalutiers à moteur.

- Enfin, même si depuis 1940, les cabestans sont équipés d'un moteur à explosion, les pêcheurs n'utilisent que de légères embarcations susceptibles d'être hallées le soir sur la plage et poussées le matin à la mer.

- Alors qu'il n'y avait en 1830, aucun pêcheur algérien sur ce littoral,

en 1900 Echaîb ou Echaïba Mohamed

était le premier à s'intéresser à cette activité à Bou-Haroun et environs.

Il sera suivi par beaucoup d'autres patrons pêcheurs, englobés dans ce que l'on appelle toujours

« les petits métiers ». Kabyles ou Arabes acquièrent palangners et « lamparos » sur lesquels

ils s'empressent de graver au feu, une main aux doigts largement écartés, sans changer le nom du bateau.

Bou-Haroun au fil des grands événements du XXe

A partir du moment où le village se construit,

- ses habitants confrontés à tous les grands événements, acquièrent une identité et

s'enracinent dans une entité humaine groupant Tefeschoun, Chiffalo, autour d'un cimetière commun.

- Ils participent à la première guerre mondiale et s'enfoncent dans la crise économique qui suivit.

- Lorsque survint le second conflit mondial, ils y participent dans l'Armée d'Afrique et dans la Marine nationale à Mers-el-Kebir, un peu plus tard à Toulon, en Tunisie, Italie, durant les campagnes de France et d'Allemagne.

Certains y laisseront leur vie.

Ceux qui reviennent de ces meurtrières

batailles, en ramènent des blessures et parfois aussi d'utiles notions de mécanique ou de soins aux malades qu'ils mettent

au service de certains de leurs camarades qui ne savent ni lire ni écrire.

- Pour ces laboureurs de la mer et de la terre, la solidarité n'est pas un vain mot.

Ils initient aux techniques de la culture des primeurs et de la pêche en mer, leurs voisins Kabyles et Arabes.

En leur confiant des postes de travail, ils forment d'excellents patrons pêcheurs qui utilisent

toujours les mêmes techniques et les mêmes filets que les lointains descendants des immigrés espagnols et italiens repliés depuis 1962 sur l'autre rive de la Méditerranée.

Ouverture et solidarité aux multiples facettes

Cette solidarité et cette ouverture aux autres ont de multiples aspects.

- C'est le jeune Willy Debras qui, un jeudi

plonge pour éviter à un jeune musulman de périr noyé.

Ce sont aussi les très nombreux algérois venus arpenter les blocs de la petite jetée en

attendant l'arrivée des chalutiers ou celle des palangriers.

- Ce village, où à toutes les heures du jour ou de la nuit des hommes et des femmes vont à leur travail ou en reviennent, respecte aussi

le repos et les activités artistiques de ses hôtes.

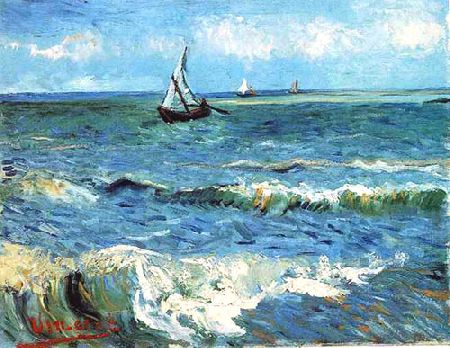

- Peintres, poètes ou techniciens du pétrole apprécient le calme de Bou-Haroun.

A partir de l'ébauche de jetée, ils mouillent leur ligne ou plantent leur chevalet afin de fixer sur une toile la majestueuse beauté du Chenoua ou le bleu du ciel ou de la mer.

- Enfin, les habitants des villages de l'intérieur fuyant la torpeur des étouffantes journées d'été

d'Oued-el-Alleug, El-Affroun, ou Téniet-el-Haad, trouvaient à Bou-Haroun un peu de fraîcheur, un air propice à la santé de leurs enfants et l'accueil sympathique de sa population.

Puis vint le 19 Mars 1962...

Le premier événement arriva brisant la belle entente qui régnait au village ...

- Le Lundi de Pâques, une grenade lancée dans le café Piris.

- Le 19 mai, Raphaël de Crescenzo est enlevé.

- Le 6 juin, c'est Emile Ampart.

Comme tous les nombreux disparus de cette fin de guerre d'Algérie,

leur enlèvement laisse une plaie toujours béante au sein de leurs familles.

Le 5 juin 1962,

- Afin de ne pas devenir des étrangers dans le pays où ils sont nés, les pêcheurs de Bou-Haroun,

après une périlleuse traversée de la Méditerranée se retrouvèrent dans les ports :

- du Roussillon,

- du Languedoc

- de la Provence.

Epilogue :

Ce village reste le symbole

- de la rencontre et de la coexistence paisible de plusieurs communautés dont les diverses origines

et activités agricoles, maritimes ou industrielles n'ont jamais fait obstacle à leur fusion la plus totale dans l'entité métropolitaine.

- La preuve la plus tangible de cette entente qui régnait à Bou-Haroun entre les différentes familles issues de l'immigration espagnole, italienne ou

bretonne est celle qui les unissait aux autochtones Kabyles ou Arabes autour de l'abri précaire de leur petit port.

- Autrefois ouverte à tous les vents,

l'anse de Bou-Haroun est aujourd'hui dotée d'un port en eau profonde bien abrité.

De solides jetées ont été construites selon des plans longuement et opiniâtrement élaborés par les représentants des pêcheurs de Bou-Haroun et notamment en mai 1954 sous l'impulsion de M. Louis Amat, délégué de la circonscription à l'Assemblée Algérienne et maire d'Oued-el-Alleug.

- Après l'exode de 1962

Devant la nécessité d'encourager la pêche toujours pratiquée selon les méthodes des anciens immigrés d'Espagne

et d'Italie, le nouveau gouvernement algérien s'est empressé d'utiliser les plans qui existaient depuis longtemps mais ne sortaient jamais des cartons.

- C'est ainsi qu'avec l'aide des crédits du plan de Constantine,

un vaste port bien abrité a été très rapidement construit à Bou-Haroun.

Les descendants

- des agriculteurs, des pêcheurs et des industriels salaisonniers peuvent être fiers

de leurs lointains ancêtres

qui leur ont transmis leur esprit de famille,

leur courage au travail et leur fidélité au souvenir de ce paisible village.

Edgar Scotti

Credit : Magazine Pieds Noirs d'hier et d'Aujourd'hui